Wie lassen sich Alltagsgeräusche in eine Partitur übertragen? – Interview mit John Moran (US/DE) zu "everyone"

Am 17.01. feiert die jüngste Produktion „everyone“ von John Moran (US/DE) in Dresden Premiere. Vorab haben wir dem Künstler einige Fragen zu seiner Arbeit gestellt:

Was hat dich zu „everyone“ inspiriert? I

ch wollte noch eine weitere Arbeit schaffen, bevor ich sterbe, die – so hoffte ich – einen Musik- und Theaterstil perfekt beschreiben würde, dem ich mein Leben lang gewidmet habe. Ich sage das mit einem Augenzwinkern, denn ich denke, ich könnte das Gleiche für jedes Stück sagen, das ich in den letzten 30 Jahren geschrieben habe. Aber genau diese Einstellung hatte ich, als ich an „everyone“ gearbeitet habe. Ich würde sagen, dass das Werk eine persönliche Reflexion über den Tod ist und gleichzeitig ein Überblick über meine musikalischen sowie theatralischen Techniken. Was wir in „everyone“ schaffen, sind theatralische Übersichten über verschiedene Leben, von der Geburt bis zum Tod, und den Kampf gegen die Schwerkraft. Diese werden wiederum als musikalische Kompositionen präsentiert.

Du schreibst, dass „everyone“ aus präzisen Abfolgen von Gesten und Bewegungen besteht, die die Darsteller*innen in vollständiger Synchronität zu vorher aufgenommenen Stimmen und Geräuschen ausführen. Was genau können sich die Zuschauer*innen darunter vorstellen?

Das Publikum wird zunächst feststellen, dass seine internen Rhythmen oder seine „Denkfrequenz“ auf ein gemeinsames Tempo ausgerichtet sind. Es gibt viele technische Aspekte, die in die Entstehung dieses Effekts mit einfließen, jedoch nicht wirklich nachvollziehbar sind und vom Publikum oft als ein Gefühl des „Highseins“ beschrieben werden. Innerhalb dieses hypnotischen Zustandes bekommt das, was wir auf der Bühne untersuchen, scheinbar einen größeren Sinn. Was aber wirklich passiert ist, dass die Techniken der Arbeit das Gefühl des persönlichen Gedächtnisses wiedergeben. Um diesen Effekt zu erzeugen, müssen sich die Darsteller*innen als Teil dieser Illusion in enger Synchronisation mit dem Soundtrack bewegen. Und ich denke, dass das Publikum die Tänzer*innen – Jule Oeft, Kristin Mente und Yamile Navarro – so talentiert in Ausführung und Technik zu sehen bekommt, dass sie oft vergessen, wie der Effekt zustande kommt.

Aus wieviel Material an Soundaufnahmen wurde schlussendlich „everyone“ herausgefiltert?

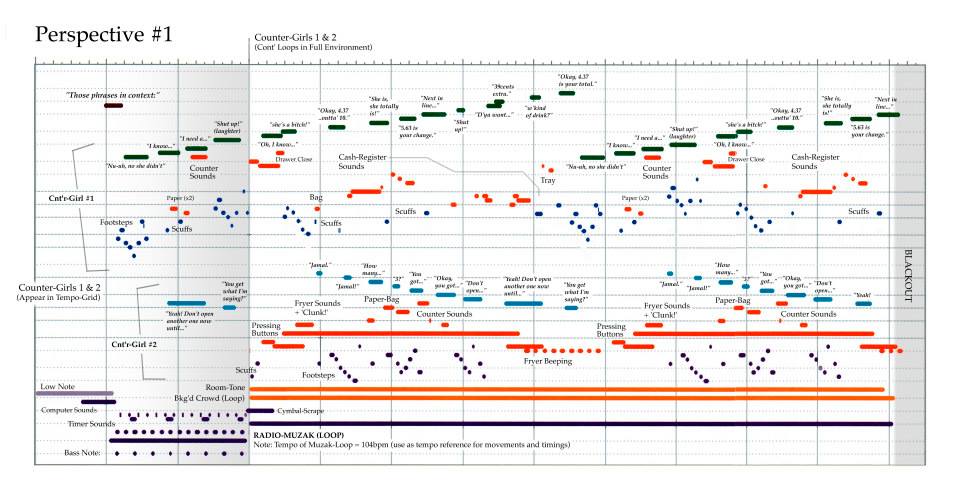

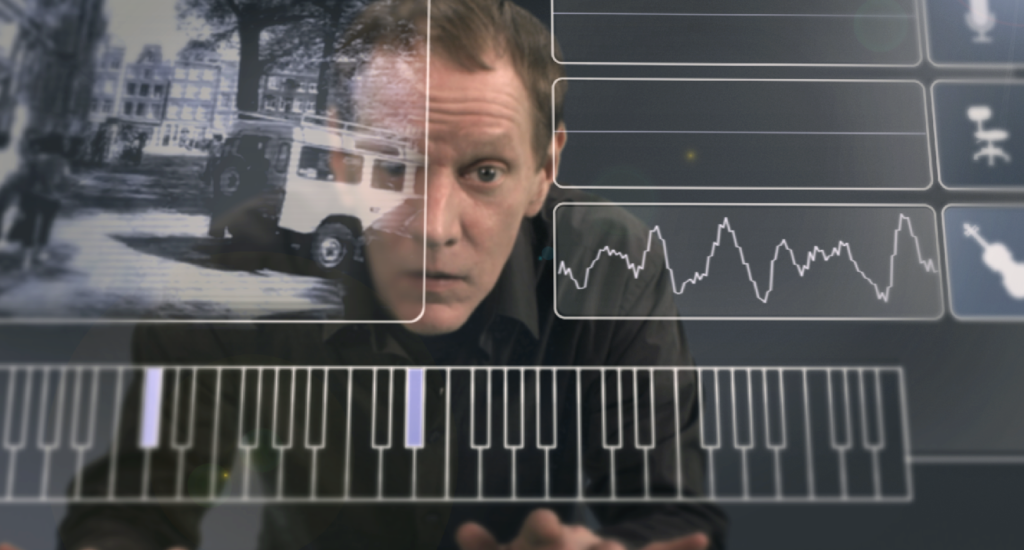

„everyone“ ensteht, wie alle meine Werke, aus Tausenden von kurzen Klangbeispielen, die so manipuliert werden, dass sie wie eine einzige, kontinuierliche Aufnahme klingen. Aber im Allgemeinen ist jeder Schritt, jedes Wort oder sogar jeder Atemzug einer Figur, die präsentiert wird, eine separate Aufnahme. Das sind Klänge, die ich über Jahrzehnte hinweg katalogisiert habe. Wenn ich also einen Charakter oder eine Situation brauche, um eine bestimmte Aktion zu zeigen, kann ich das aus den richtigen, individuellen Klängen zusammensetzen, anstatt nach einer kompletten Aufnahme mit diesen Qualitäten zu suchen. Zum Beispiel, wenn Performer*innen gehen, habe ich Tausende von verschiedenen Schritten zur Auswahl. Danach habe ich viele verschiedene Arten von Böden und Oberflächen, die auch Geräusche machen, wenn sich eine Figur bewegt. Türen, Vögel, Autos aller Art und in allen möglichen Abständen vom Mikrofon. Ich arrangiere diese Klänge auf einem Keyboard, sodass ich dann lernen kann, sie als musikalische Phrasen zu spielen. Ich beschreibe also realistische Ereignisse und mache auf diese Weise Theater, aber ich mache das als Komponist.

Wie lassen sich Alltagsgeräusche überhaupt in eine Partitur übertragen?

Zu Beginn meiner Karriere in den 1980er Jahren lernte ich von Komponisten wie Steve Reich und seinen frühen Tape-Loop-Experimenten, dass alle Sounds Rhythmen und Tonhöhen haben. Ein Kollege von Reich, Phil Glass, war mein Mentor in New York, und er war ebenfalls für längere Wiederholungszeiten bekannt, wenn auch nicht mit Tonaufnahmen, sondern mit instrumentalen Phrasen. Was ich tun wollte, war, diese strukturellen Ideen zu übernehmen und sie nicht nur auf ein Klang- oder Musikmuster, sondern auch auf eine virtuelle Umgebung anzuwenden. Und in diesen Tagen, zu Beginn meiner Karriere, gab es keine computerbasierten virtuellen Realitäten. Aber ich strebte nach dem, was ich als virtuelle Realität definieren wollte, bevor dieser Begriff erfunden wurde. Mein stärkerer Einfluss als Komponist war eine Kindheitsstudie über Disney-Animationen und meine Liebe zu den Attraktionen in Disneyland. Und so verbringe ich meine Zeit damit, Hunderte von Einzelklängen zu organisieren, um bestimmte Orte und Situationen zu definieren, die ich mir vorstelle. Und dann setze ich all diese Klänge in Sequenzen in einem Tempo, sodass die Ereignisse, die ich schaffe, sowohl realistisch in dem sind, was sie beschreiben, als auch im theatralischen Sinne und als musikalische Komposition. Durch die Rhythmen und Melodien werden realistische Ereignisse präsentiert. Da die Performer*innen, die sich wie Pantomimen verhalten, diese Klangbilder als musikalische Partitur erlernen und das fehlende Bild dessen, was die Klänge beschreiben, bereitstellen, wird dies zusätzlich zu einer Tanzform. Es ist also eine Form von Musik, Theater und Tanz, in der alle diese Kunstformen als ein Ausdruck entstehen.

Wie bist du als New Yorker nach Dresden gekommen? Und was hat Dresden, was New York nicht zu bieten hat?

Das erste Mal kam ich aus Bangkok nach Dresden, wo ich zwischendurch ein Musikstudio hatte. Das zweite Mal, als ich nach Dresden kam, kam ich aus Glasgow, Schottland. Die Leute nennen mich oft einen New Yorker, weil die ersten 20 Jahre meiner Karriere dort passierten. Aber ich verließ Amerika bereits 2004, als mir ein Artist-in-Residence-Programm für die Stadt Paris angeboten wurde. Nach zwei Jahren kehrte ich für kurze Zeit wieder nach New York zurück, fühlte aber, dass der Kapitalismus einfach etwas geworden war, was mir nicht gefiel, und fand heraus, dass die Menschen in Europa und Großbritannien mehr verstanden, was ich tat. Also verließ ich Amerika wieder, um ein nomadisches Leben zu beginnen. Ich wollte nur die Freiheit von Amerika. In den nächsten 10 Jahren ging ich jeden Monat von einem Land zum anderen und lebte und arbeitete in Hotels, oder was auch immer mir als künstlerische Residenz angeboten wurde. So reiste ich durch die ganze Welt und hatte zunächst keine Sicherheit, auf die ich zurückgreifen konnte – das war für einige Zeit sehr aufregend. Nach 10 Jahren, in denen ich so lebte, war ich jedoch erschöpft und beschloss, ein Experiment auszuprobieren, das ich noch nie zuvor gemacht hatte, und hielt einfach irgendwo inne, um zu sehen, was passieren würde. Ich hatte im Zentralwerk Dresden eine Gruppe von Leuten getroffen, die mir sehr gefielen, und einige sehr enge Freunde gefunden, wie bspw. Heiko Oeft. Dresden war eine weitere Art von Experiment, das ich sehr gerne erlebt habe. Ich wollte künstlerische Freiheit und gute Freundschaften, und diese Dinge fand ich in Dresden. Wenn man heute New York erwähnt, denke ich eigentlich nur an den Kommerzialismus.

Do, 17.01.

everyone inkl. Publikumsgespräch

Sa 19.01.

everyone + John Moran Filme

So 20.01.

everyone + Etudes: Amsterdam

John Moran begann seine Karriere im New York der später 80er Jahre. Philip Glass gilt als sein Mentor. In seinen Opern arbeitete J. Moran mit Uma Thurman, Iggy Pop und Allen Ginsberg zusammen. Seit 2008 produziert Moran hauptsächlich in Europa. 2017 erarbeitete er eine Neufassung seiner Oper „The Manson Family“ in HELLERAU.